靶向科研攻关!重庆理工大学“四区四链”模式助力抗肿瘤新药研发突破

当生物医药的浪潮席卷全球,当“卡脖子”技术成为创新之痛,当产学研转化之路荆棘密布......重庆理工大学药学与生物工程学院以“四区四链”模式破局,将顶尖人才、前沿技术、市场需求与学科交叉编织成一张创新之网。

从实验室到生产线,从基础研究到临床应用,从重庆走向世界,他们如何以“四区”为锚点,以“四链”为纽带,在抗肿瘤新药研发中写下中国答案?5月21日,2025第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进该校,来自全国40余家主流网络媒体的记者深入学校实地探访,盛赞该校“四区四链”的硬核攻关。

“我们需要站在巨人的肩膀上,更要成为巨人。”

在重庆理工大学药学与生物工程学院的实验室里,李剑光的名字如同一面旗帜。这位深耕药物递送领域35年的世界级领军者,带着近300篇论文、30594次被引、119项专利的学术光环,将“长循环阿霉素脂质体”“注射用紫杉醇”等临床肿瘤治疗“神器”带入中国,更以自主创新的药物递送平台,撬动小核酸药物的研发革命。

“这里不仅有山城的坚韧,更有创新的野心。”李剑光的选择并非偶然。重庆理工大学以“集中力量办大事”的魄力,将李教授的团队与青年创新人才汇聚一堂,直面核酸药物研发的“卡脖子”难题。传统小分子药物与抗体类药物的研发瓶颈,让核酸药物成为“第三次制药浪潮”的希望——靶点筛选快、研发成功率高、治疗领域广,未来十年市场规模或达千亿美元。但在中国,这一领域仍待破冰。

李剑光领衔的“纳米医学与核酸药物创新研究中心”应运而生。这里不仅是科研的“战场”,更是成果转化的“孵化器”。依托核酸药物偶联平台,团队正推动小核酸药物的产业化落地,部分专利转让额度已居国际前列。“李教授的加入,让重庆在核酸药物领域从‘跟跑’变为‘并跑’,甚至局部‘领跑’。”学校相关负责人感慨道。

重庆纳米医学与核酸药物创新研究中心落地签约仪式

科研的星辰大海,需要“战略家”与“探险家”的共舞

如果说集中区是战略导向的“大兵团作战”,那么自由区则是前沿探索的“特种兵突击”。学院以“核酸药物、智能医疗器械、特色大健康产品”为三大战略方向,构建“战略科学家领衔+青年英才担纲+区域创新联动”的人才梯队,在基础研究、技术转化和产业应用中实现“三位一体”突破。

在李剑光的带领下,团队正攻克“新型可转化纳米递送系统”与“核酸药物临床转化”两大难关。核酸药物递送平台不仅是技术的“利器”,更是产业的“钥匙”。目前,团队已与多家企业合作,推动核酸药物从实验室走向生产线。

李剑光教授团队与巴南国际生物城交流落地事项

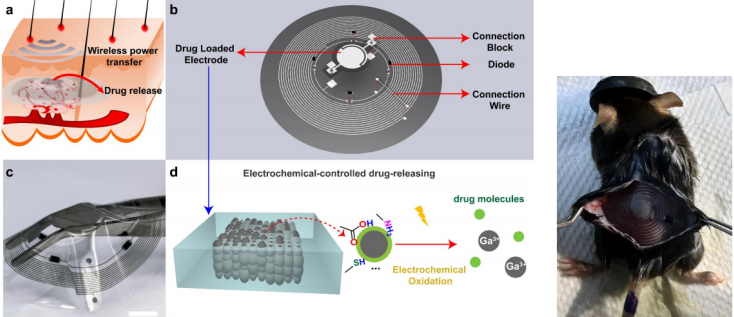

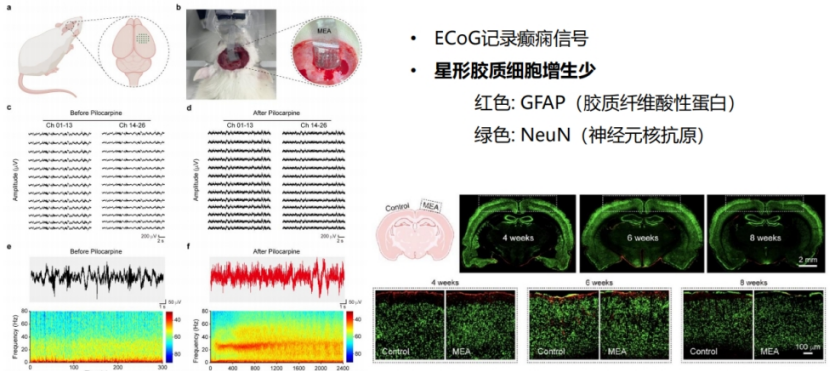

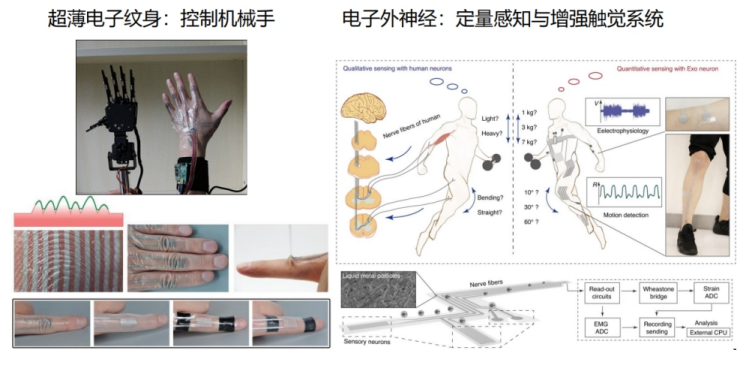

“让医疗设备更聪明,让诊疗更精准。”国家级青年人才张俊睿博士的团队,正用“黑科技”重塑医疗电子设备的未来。聚焦“医疗电子设备与微系统”、“智能医学图像与信号处理”、“医学损伤与智能感知”和“生物材料与诊断试剂”等研究方向进行重点突破。以实时、定量、快速为核心,围绕如何提高国内生物材料与诊断试剂的技术水平,增强自主创新能力,缩小与国际先进水平的差距为目标不断开发新的智能设备。

图3. 电控药物释放贴片示意图

液态金属电极用于脑机接口工作示意图

创新柔性导电高分子复合体器官表面传感器示意图

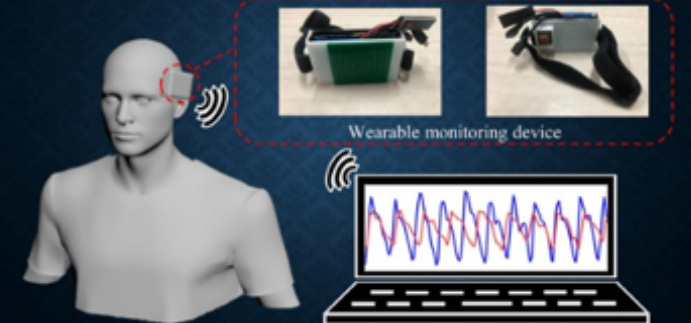

可智能可穿戴脑血流检测设备示意图

在巴南区“菁英计划”支持下,谢晶教授团队正挖掘地区特色,开发“甜味+”功能食品、中药健康饮品等大健康产品。他们与四川省内江市合作,研发“甜味+”特色食品,让传统产业焕发新生;与广东丸美、涪陵华兰生物等企业联手,推动中药制剂现代化,让“老方子”焕发“新活力”。

学院与内江市市中区签订研发项目仪式

学院至广东丸美生物交流洽谈

学院至华兰生物交流

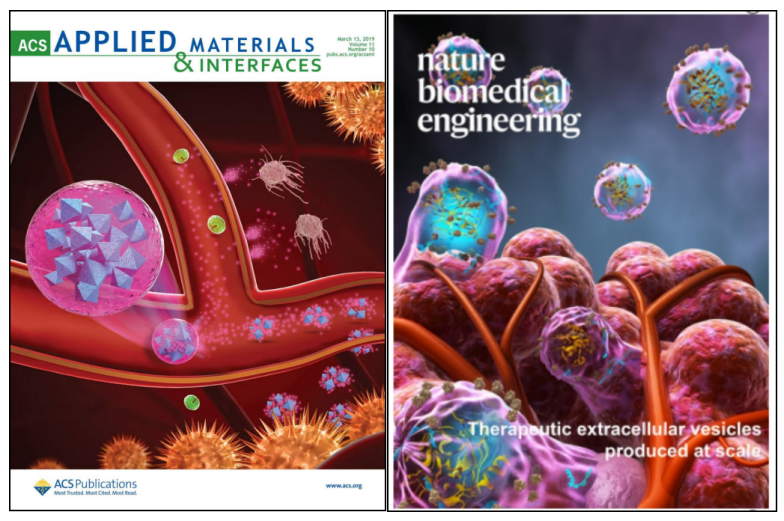

近五年,学院引进国际顶尖科学家1人、国家级青年人才4人,组建跨学科创新团队4支;主持国家自然科学基金重点项目等8项,承担重庆市重点研发计划等52项,累计获得科研经费5684.6万元;在Advanced Materials、ACS Nano等高水平期刊发表论文120篇,中科院一区论文占比突破20%,多篇论文入选ESI高被引论文。

学院教师发表封面文章代表案例

科研不能“自嗨”,必须“接地气”

在驱动区,学院以“医疗器械升级、中药制剂现代化、区域大健康产品创新”为三大主战场,打通“实验室-生产线”的最后一公里。近三年技术合同成交额达1000余万元,智能可穿戴脑血流评估装置、中药创新研究院等成果,正将科研成果转化为实实在在的生产力。

学院聚焦“医疗电子设备与微系统”“智能医学图像与信号处理”等领域,开发出智能可穿戴脑血流评估装置,解决临床神经重症监护领域的“痛点”。这一技术不仅填补了国内空白,更有望打开百亿级市场。

学院计划联合重庆中医药学院、太极集团等单位成立重庆市西部中药创新研究院,整合300个处方及100多个院内制剂,推动中药材的种植、培育、加工、制剂等一系列生产研究开发。目前,已有多款中药制剂进入临床试验阶段,为中医药现代化注入新动能。

学院与四川省内江市合作,研发“甜味+”特色食品,让传统产业焕发新生;与广东丸美、涪陵华兰生物等企业联手,推动中药制剂现代化,让“老方子”焕发“新活力”。这一系列合作,不仅提升了地区知名度,更促进了当地经济的多元化和可持续发展。

学院至涪陵太极集团交流中药制剂开发

在融合区,学院以“脑机接口+智能药物递送”为双引擎,构建“医-工-药”三位一体创新体系。张俊睿博士领衔的跨学科团队,围绕“生物电子融合系统”打造四大核心技术群:微纳生物传感技术、柔性生物电子界面、智能医疗电子系统、药物精准递送平台。这些技术不仅实现了“诊疗一体化”,更在知识产权转化和产业化进程中取得突破——核心专利包授权瑞士医疗科技企业,实现技术转让及承担横向项目委托超2000万元;创造多个就业岗位,累计融资超过2亿元人民币。

明月湖模式,创新之火正燎原

围绕“明月湖模式”战略内核,重庆理工大学以自身为创新源点,以重庆国际生物城为产业载体,构建“学科建设-技术研发-产业转化”立体化协同体系,形成大健康产业发展的“四链融合”闭环生态。

学院以产教融合培养实战型人才,为创新链输送智力资源。学生不仅在实验室里“搞科研”,更在企业里“练真功”。目前,学院已与多家企业建立实习基地,让学生在“真刀真枪”的实践中成长。

通过双聘双驱机制,学院推动技术研发与产业需求深度绑定。企业专家进校园,高校教师进企业,让科研与产业“无缝对接”。目前,学院已与多家企业签订合作协议,共同攻关技术难题。

产业链承接技术转化并反哺研发方向,形成市场需求驱动的创新闭环。学院的技术成果不仅在企业落地生根,更反哺科研方向,让创新更具“靶向性”。

以前沿技术突破和平台支撑,学院赋能产业升级与教育内容迭代。纳米医学与核酸药物创新研究中心、智能医疗器械研发平台等,不仅推动了技术进步,更让教育内容与时俱进。

最终,学院实现了“基础研究→技术孵化→产业扩张→资本增值”的生态循环。在成渝地区双城经济圈,大健康产业正高质量集聚发展,重庆理工大学的“四区四链”模式,正成为生物医药创新的“重庆样板”。

从“集中区”的战略突围,到“自由区”的前沿探索;从“驱动区”的市场转化,到“融合区”的交叉创新;从“四区模式”的靶向攻关,到“四链融合”的生态循环——重庆理工大学药学与生物工程学院正以“四区四链”模式,书写生物医药创新的“中国答案”。在这里,创新不仅是技术的突破,更是产业的崛起;不仅是科研的成果,更是社会的福祉。未来,他们将继续以“靶向科研攻关”为笔,绘就生物医药创新的壮丽画卷。

编辑:张芬

相关热词搜索: