长安大学工科课堂创新实践:自建智能体助力空气处理过程教学——专业课融合真实工程案例,AI助手赋能设计过程分析

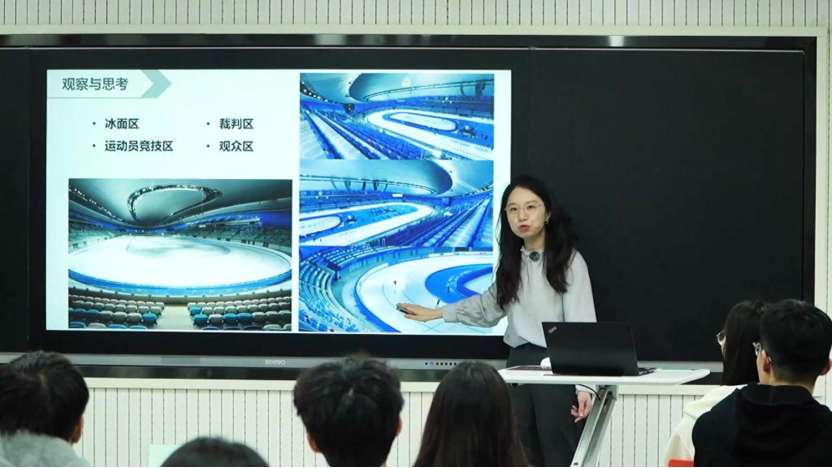

近日,在长安大学建筑工程学院《热质交换原理与设备》工科专业课堂上,教师以北京冬奥会标志性场馆“国家速滑馆”(冰丝带)这一超级工程为真实案例,开展了一堂深度融合人工智能技术的创新教学。课程中,教师自主构建的“空气处理过程分析助手”智能体成为学生开展分区环境调控方案设计的核心工具,展现了“新工科”背景下智能技术与专业教学深度融合的新范式。

真实项目驱动教学,破解复杂环境调控难题

课程以“冰丝带”这一具有超大空间、多功能分区的典型冰上场馆为研究对象,引导学生分析其不同区域的环境需求矛盾:冰面需维持-8.5℃的低温以保证冰面稳定,而观众区需保持16-18℃的舒适温度,裁判区和运动员区也有各自独特的温湿度要求。学生以小组形式分区域制定空气处理方案,通过差异化设计实现“分区精准调控”。

智能体赋能设计过程,实时提供数据支持

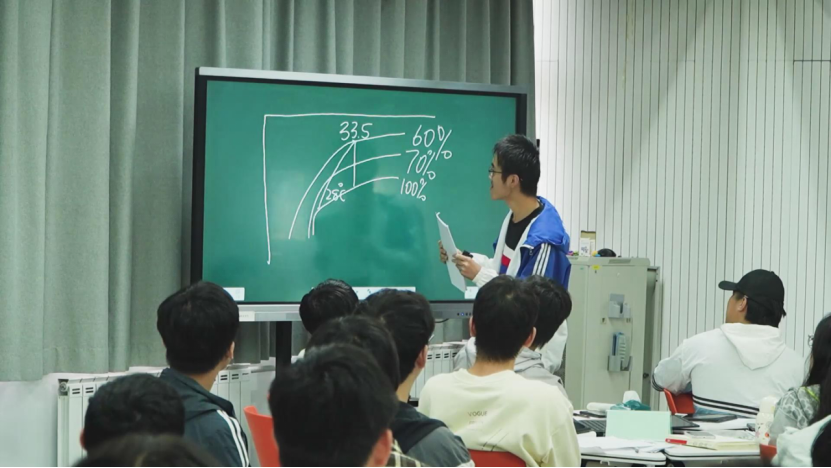

教学中,教师引入自研的“空气处理过程分析助手”智能体,支持自然语言交互,可快速调用全国274个城市的典型气象参数,并辅助学生在焓湿图上进行空气处理过程模拟。该智能体帮助学生高效完成冬季与夏季不同工况下的送风参数计算、能耗分析及混风方案优化,显著提升了复杂系统设计的科学性与实操效率。

创新方案体现工程思维,协同设计服务双碳目标

学生小组在智能体辅助下,提出了包括利用二氧化碳制冰系统余热为观众区供暖、采用座椅下部送风打破垂直温度分层、通过混风回收实现节能等多重创新方案。课程最终形成的协同设计成果,不仅符合冰丝带实际工程中“较传统系统能效提升20%”的绿色目标,更体现了工科教学对“双碳”战略的响应。

课堂成果延伸行业价值,树立工科教学新标杆

本节课通过“真实案例+智能工具+分组协作”的教学模式,打破了传统理论授课的局限,让学生在实践中掌握系统设计思维。教师表示,未来将进一步拓展智能体在复杂建筑环境模拟中的应用,推动工科课程与行业前沿技术更紧密衔接。此次课堂实践不仅生动诠释了“需求驱动、系统协同”的工程理念,也为新工科背景下专业课教学创新提供了可复制的范本。

编辑:张芬

相关热词搜索:

上一篇:讲述奋斗故事弘扬工匠精神 “大国工匠”刘湘宾点亮学子匠心梦 下一篇:应用型高校教学创新大赛暨西安欧亚学院第二届SC课程设计大赛报名通知